祖母の悲鳴

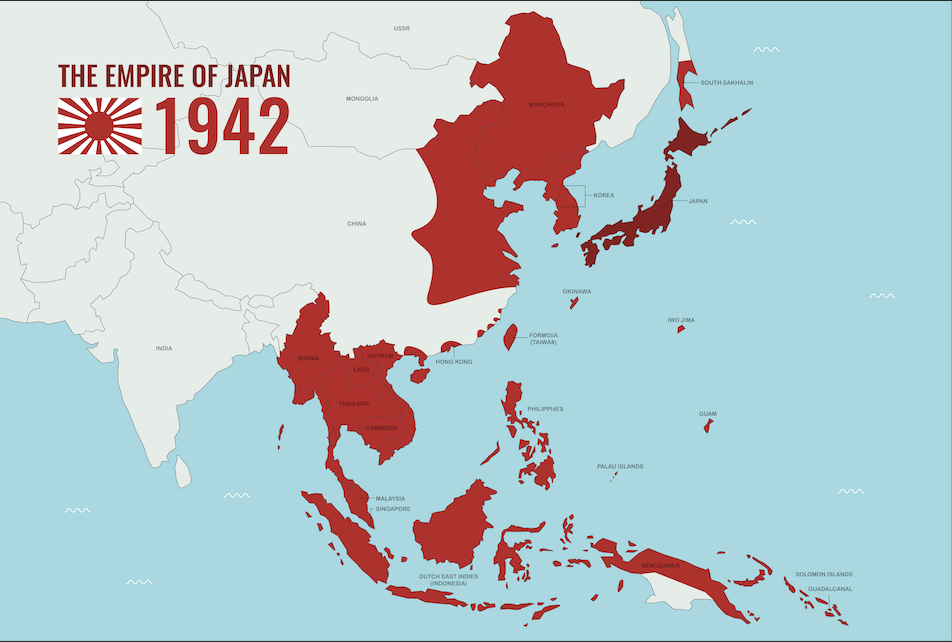

太平洋戦争で日本が劣勢になるにつれ、戦場から遺骨を送ることは極めて困難となっていきました。戦場で亡くなった兵士たちを丁重に弔う余裕もありませんでした。玉砕を遂げた部隊もありますし、戦闘機で撃墜された者、神風特攻隊として命を捧げた者もおります。では、当時の日本帝国はそうした兵士たちの遺族にどのような対応をしていたのでしょうか。

私はそれを四歳のときに目の当たりにしました。母に連れられて、祖母の家に行ったときのことです。母の弟、すなわち私の叔父の遺骨が届いたというのです。そのときの祖母の悲鳴は、四歳の時でしたが今でもはっきりと覚えております。

遺骨は木の箱に入っており、祖母がそれを手にして揺らすと、カタカタと音がしましてね、中でコロコロ、ガツガツと何かがぶつかる音がしたのです。祖母が「私の息子の骨が見たい」と言いました。家族は必死に止めました。「おばあちゃん、開けてはダメ」「お母さん、やめなさい」と。それでも祖母は箱を開けてしまったのです。

中に入っていたのは、小さな石でした。骨などではありません。それを見た祖母が悲鳴を上げ、母もまた叫び声を上げました。

送還された遺骨

後に祖母はこう言いました。「犬の骨でもいいから、何か入れてほしかった」と。戻ってきた遺骨というのは、遺骨ではなくただの石ころでした。私はあれを見て、子どもながらに「なんと残酷なことだ」と感じました。

日本帝国軍は戦死者の遺族に対して戦場の石や土を「英霊の遺骨」と見なすよう、無言のうちに強制していたのです。そうした行為は戦場からのものであればまだしも、中には東京から拾ってきた石を入れ、全国の遺族に送りつけたという事例もあります。私の祖母が住んでいたのは備中高梁でしたが、そうした地方にまで石が届けられていたのです。

私がその記憶を今もはっきりと覚えているのは、母と祖母のあの悲鳴が、強烈に耳に焼きついているからです。当時の日本軍は、こうして石や土などを入れた箱を遺骨と称し、「これで処理は完了した」と考えておりました。「フジムラくん、はい終わり。次、イノウエくん、はい終わり」といった極めて官僚的で事務的な処理の仕方です。しかし軍からすれば、これは「遺体はないが、遺骨は帰国した」という体裁にはなります。

未帰還兵

今もなお戦地で眠る未帰還兵は120万人以上と言われております。遺骨は「柱」と呼ばれますが、120万柱以上がいまだに送還されていない状態です。

日本兵の死に様は、実に悲惨でした。たとえば、ある場所でアメリカ軍と対峙し、100人が戦死したとして、そのうち半分は戦闘ではなく、疫病や飢えで亡くなっています。残る50人の中でも、実際に戦ったのはせいぜい20人程度ではないかと思われます。そこまで追い込まれていた。そして最後は弾薬が尽きて終わるのです。

少しでも当時の記録を読めば分かるはずです。「おい、これは本当か」と目を疑いたくなります。しかし、本当なのです。でなければ、300万人以上もの日本人が死に、そしてその3分の1以上の遺骨が今も外地に残されたままという現実は、到底説明がつきません。

けれども、現代に生きる日本人はこういう話を聞きたがりません。誰も耳を貸そうとしないのです。当時と比べると今の日本は裕福ですからなおさらです。コロナのような問題で国中が大騒ぎするのに、自分たちの家族、祖父母、あるいは息子や娘がかつて死んでいったことについては、ほとんど語ろうともしません。こうした状況を目の当たりにすると、私は「この国はどこか狂ってしまっているのではないか」と思うのです。

西鋭夫のフーヴァーレポート

戦没者遺骨と慰霊(2021年8月上旬号)-3

この記事の著者

西 鋭夫

1941年大阪生まれ。関西学院大学文学部卒業後、ワシントン大学大学院に学ぶ。

同大学院で修士号と博士号取得(国際政治・教育学博士) J・ウォルター・トンプソン広告代理店に勤務後1977年よりスタンフォード大学フーヴァー研究所博士号取得研究員。それより現在まで、スタンフォード大学フーヴァー研究所教授。

西 鋭夫

1941年大阪生まれ。関西学院大学文学部卒業後、ワシントン大学大学院に学ぶ。

同大学院で修士号と博士号取得(国際政治・教育学博士) J・ウォルター・トンプソン広告代理店に勤務後1977年よりスタンフォード大学フーヴァー研究所博士号取得研究員。それより現在まで、スタンフォード大学フーヴァー研究所教授。