フランス式陸軍

日本人はいつ頃から靴を履くようになったのか。それは明治期です。特に日本政府が西洋の軍隊方式を取り入れたことが大きなきっかけとなりました。日本が目をつけたのはフランスです。それでフランスの将校たちがダーッとやってきまして、足首からつま先までピタッとくっ付いた軍靴を作ることになりました。日本人たちが履いていた戦闘用の草鞋(わらじ)や草履(ぞうり)、雪駄(せった)などは「動くのが遅くなる」ということで却下されました。

ところが靴を作って寸法が合わなかったら大変です。靴ずれを起こして血が出ます。当時の日本にはペニシリンがありませんのでうまく対処することもできません。そうすると、そこがどんどんと化膿し、足が腫れたり、病気になったりしました。そうするともう行軍どころではありません。こうして靴騒動が起きました。

靴か、草履か

この問題には当時の陸軍にいた乃木将軍や森鴎外らも悩みます。苦肉の策ですが、いざ戦闘になって兵隊が死んだら、後続の者たちはその死んだ兵隊から「履けそうな靴を見つけて、履け」ということになりました。嘘のような話ですが本当です。しかしこれでも限界があります。足の小さい人が大きい靴を履くと何か泳いでいるような感じで、凄まじい靴擦れがおきます。一方、足が大きい人にとって小さな靴は窮屈ですし、入りません。

乃木は応用が利くようにと、左と右の靴が同じサイズで、同じ形のものを作りました。これは色々と応用できそうですが、効果的ではありませんでした。乃木神社に行くと、この靴の見本を見ることができます。森は「靴などダメだ。ろくなことはない」と、靴に反対でした。日本の草履や下駄の方がよろしい、という意見でした。

森は靴のデメリットに完全に気付いておりました。彼は医者でしたから靴を履くことの問題を熟知していたのでしょう。色々と病気になりますし、慣れないのでケガも多くなります。足に出来た擦り傷というのは、靴を履いている限りなかなか治りません。それで森は、靴はむしろ「軍隊の機動力を弱めるのではないか」、と考えました。

ミシン

しかし、時代は完全に靴の世界へと移っていきました。ではその靴をどう作るか。靴を作る機械が日本に持ち込まれます。1860年、明治時代になる7年前のことです。ジョン万次郎と勝海舟がサンフランシスコから日本に帰ってくる時に、当時のアメリカにあった靴を縫う機械を持ち帰りました。

私たちのよく知る「ミシン」です。英語でソーイング・マシン(sewing machine)と言います。ソウ(sew)は縫うという意味です。ジョン万次郎が「これがソーイング・マシンで、これで靴が作れますから」と伝えたのですが、日本人の耳にはマシン(machine)がミシンに聞こえました。それで私たちは今でもあの機械をミシンと呼んでいるわけです。

西鋭夫のフーヴァーレポート

下駄と日本人(2021年10月下旬号)-4

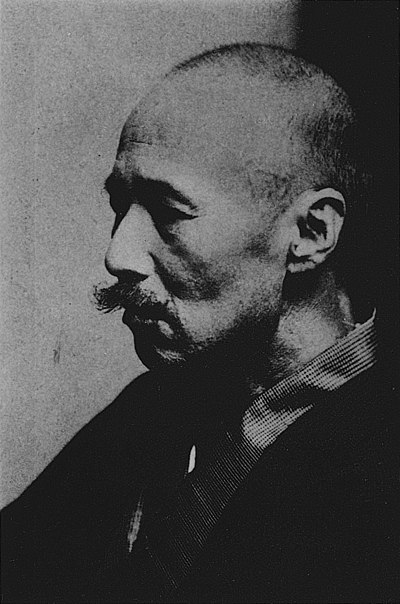

この記事の著者

西 鋭夫

1941年大阪生まれ。関西学院大学文学部卒業後、ワシントン大学大学院に学ぶ。

同大学院で修士号と博士号取得(国際政治・教育学博士) J・ウォルター・トンプソン広告代理店に勤務後1977年よりスタンフォード大学フーヴァー研究所博士号取得研究員。それより現在まで、スタンフォード大学フーヴァー研究所教授。

西 鋭夫

1941年大阪生まれ。関西学院大学文学部卒業後、ワシントン大学大学院に学ぶ。

同大学院で修士号と博士号取得(国際政治・教育学博士) J・ウォルター・トンプソン広告代理店に勤務後1977年よりスタンフォード大学フーヴァー研究所博士号取得研究員。それより現在まで、スタンフォード大学フーヴァー研究所教授。